タケダのDE&I | 武田薬品

タケダのDE&I(多様性、公平性、包括性)

タケダでは、個人の性別、年齢、国籍、性的指向や性自認、宗教などの属性にかかわらず、雇用、昇進、異動、報酬、研修などの機会を公平に提供することで、従業員が能力を最大限に発揮し、生き生きと働ける環境づくりに努めています。個性を認め合い、お互いに尊重し合うことで、ハラスメントのない安全で健康に配慮した職場を実現しています。

トップメッセージ

私たちを取り巻く多様性(ダイバーシティ)の豊かな世界を理解するためには、タケダも多様性のある企業でなければなりません。多様性がもたらす創造性や洞察力を活かしていくには、自らも多様性を持つことが必須なのです。そのことによって、私たちは、患者さん、医療関係者の皆さん、そして地域社会に貢献するための革新的なアプローチを見出すことができるのです。武田薬品工業は創業1781年、現在240年以上の時を経ております。これからも事業を成功させ、持続可能な企業であり続け、私たちの存在意義(パーパス)である「世界中の人々の健康と、輝かしい未来に貢献する」を実現していきます。

私はタケダに入社した時、従業員が性別に関係なく活躍して欲しいという思いから、国内事業におけるジェンダー・ダイバーシティを高めることを優先事項に設定しました。2015年3月末の時点で、女性の管理職は約4%でしたが、現在(2022年3月末時点)では、約19%の女性が管理職としてリーダーシップを発揮しています。また、私は、性別の公平性が大事であることを後押しする従業員ネットワークの「ハナミズキ」の設立も支援しました。

タケダでは、日本において、女性管理職の育成に向けて、キャリア構築のためのスキル強化プログラムを数多く提供しています。加えて、テレワークやファミリーサポート休暇など、より柔軟な働き方を提供しています。詳細なデータについては、ステートメントおよびデータ、制度と活用状況を参照ください。

将来を見据え、日本の経営陣は、女性の管理職比率を30%にするという意欲的な目標を掲げています。タケダは、日本経済団体連合会(経団連)が推進している、2030年までに役員に占める女性比率を30%以上にすることを目指すという「2030年30%へのチャレンジ~#HereWeGo203030」の活動に賛同しています。

タケダとして、まだまだやるべきことはたくさんありますが、進むべき方向へ着実に歩んでいることを嬉しく思います。

タケダは、世界中の人々の健康と、輝かしい未来に貢献するために存在しています。240年以上にわたって、それぞれの時代において最大限の貢献をするために、変化を続けてきた企業です。

私たちは、すべての患者さんのために、ともに働く仲間のために、いのちを育む地球のために、革新的な医薬品を創出し続けることを目指し、タケダに集っています。時に直面する、明確な正解がない難しい課題には、タケダイズムという価値観、「患者さんに寄り添い、人々と信頼関係を築き、社会的評価を向上させ、事業を発展させる」という行動指針に従って、意思決定を行っています。

画期的な科学的発見を原動力としながら、デジタル技術の革新を取り込み、イノベーションを追求するタケダにおいては、従業員一人ひとりが多様な価値観や意見に触れ、あらゆる可能性を視野に入れることが欠かせません。

多種多様な経験とバックグラウンドが生み出すのは、境界ではなく、創発力だと考えています。そのためにも、私たちは従業員の誰もがタケダの一員と感じることができる環境を整え続けています。

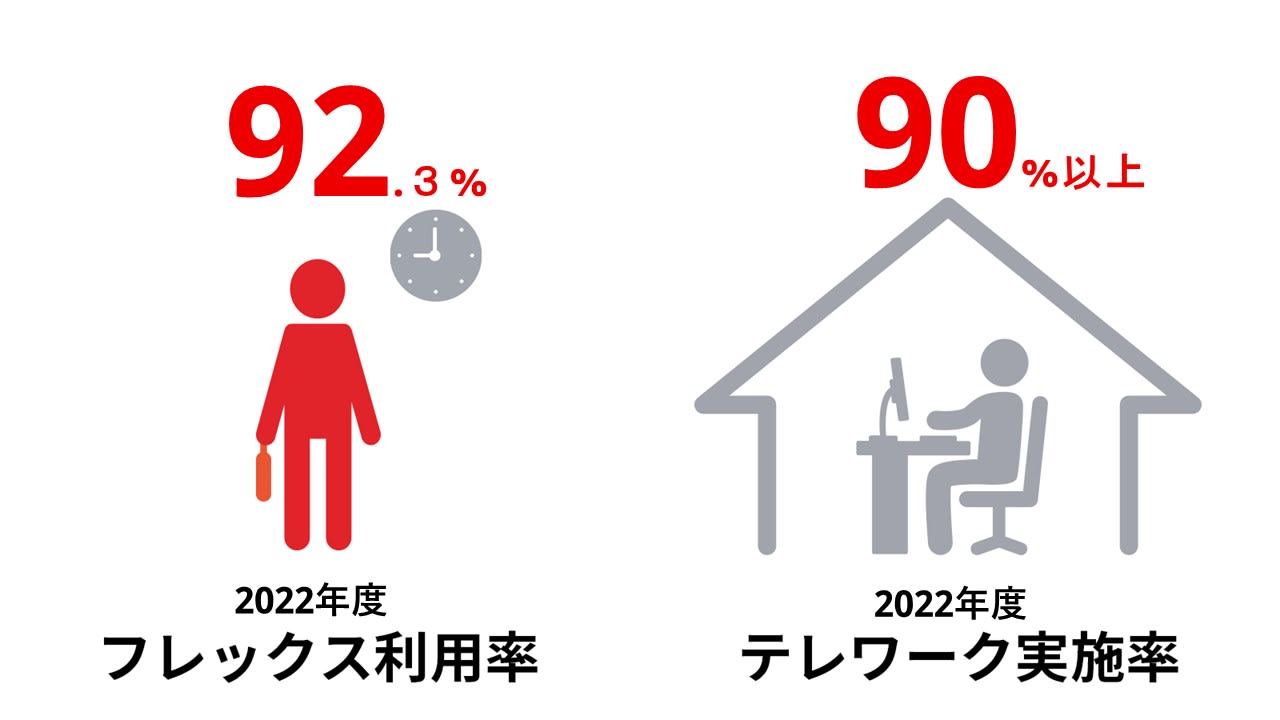

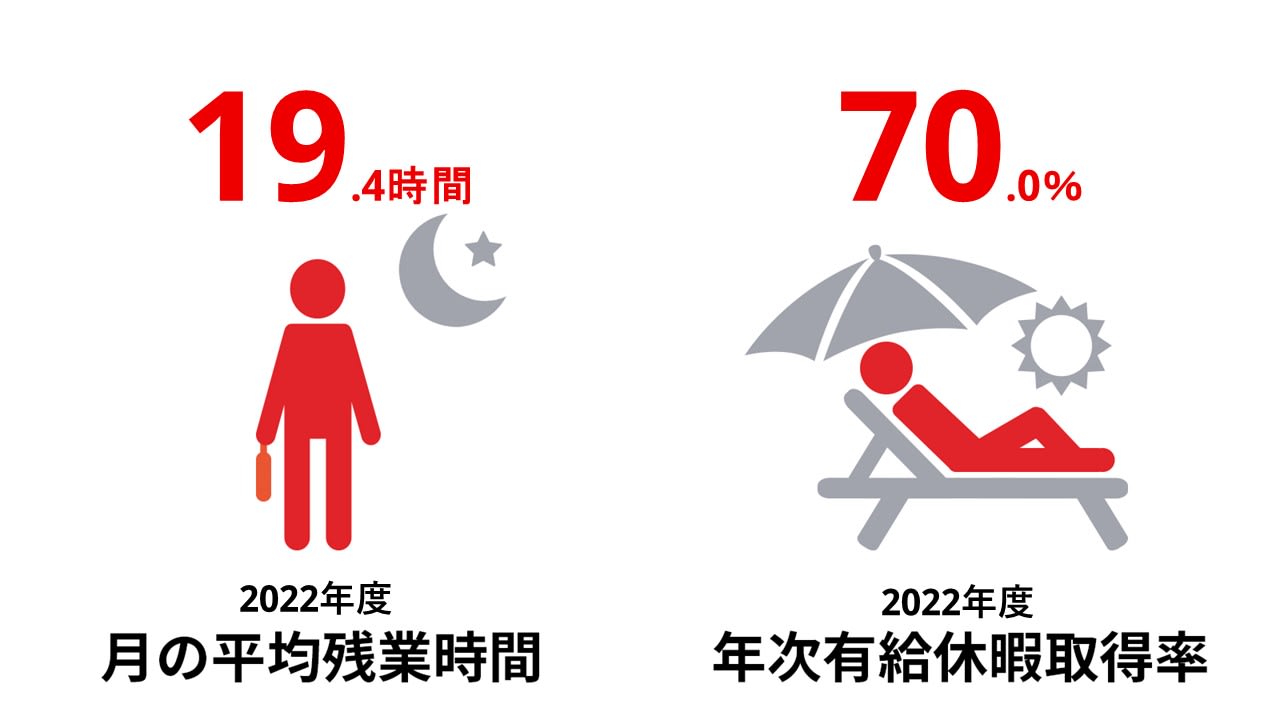

人事制度面では、フレックスタイム制やテレワーク、短時間勤務制度などを通じて、柔軟な働き方を促進すると共に、ファミリーサポート休暇や育児・介護休暇など、家族をサポートする際に利用できる休暇も充実させています。また、個々人のニーズに合わせた生涯学習・成長を支援するために新しい学習プラットフォームや、心身の健康促進プログラムなども導入しています。

充実した制度が気持ちよく使えるように、多様な働き方に対する理解促進にも努めています。数々の社内イベントはもちろんのこと、例えば、同僚がおかれている多様な環境(育児・介護・家族の病気など)を追体験することで相互理解を促す、アプリベースの体験プログラムも、実際寄せられた従業員の声に基づいて開発しました。

タケダは、国内で7つ存在する従業員ネットワーク(タケダ・リソース・グループ:TRG)のサポートを行っています。TRGは、LGBTQ+のアライ、ジェンダー公正、異文化コミュニケーション等に関して、個人的な体験の共有、テーマへの賛同や支援等の活動を行っており、これらを通じて、従業員自らが多様性を尊重する社内文化を醸成しています。

私たちは、ともに働く仲間のために、理想的な働き方を追求し続けています。

古田 未来乃

タケダのDE&Iの取り組み

タケダではジェンダー平等を大切にしています。性別に関わらず、従業員が自らキャリアについて考え、能力を十分に発揮できるよう、多様な視点から取り組みを進めています。

2016年に「新任管理職に占める女性の割合」・「係長レベル以上の女性社員の採用比率」・「係長レベルにおける女性の割合」などのKPIを定め、その推移を注視してきました。キャリア開発を促進させるために、上司と個別に計画を立てたうえで、定期的に上司との質の高いコミュニケーションを継続させ、人事担当がサポートをしています。

また、育成面では、係長レベルの女性に女性管理職育成のためのマインドセットを培いながら、リーダーシップに関する知識やスキルを習得する研修や、管理職となった女性に女性管理職研修などの機会を提供しています。また、初めての自分らしいリーダーシップが築けるように、係長クラスに昇進する前の早い段階で、男女問わずに育成をしております。

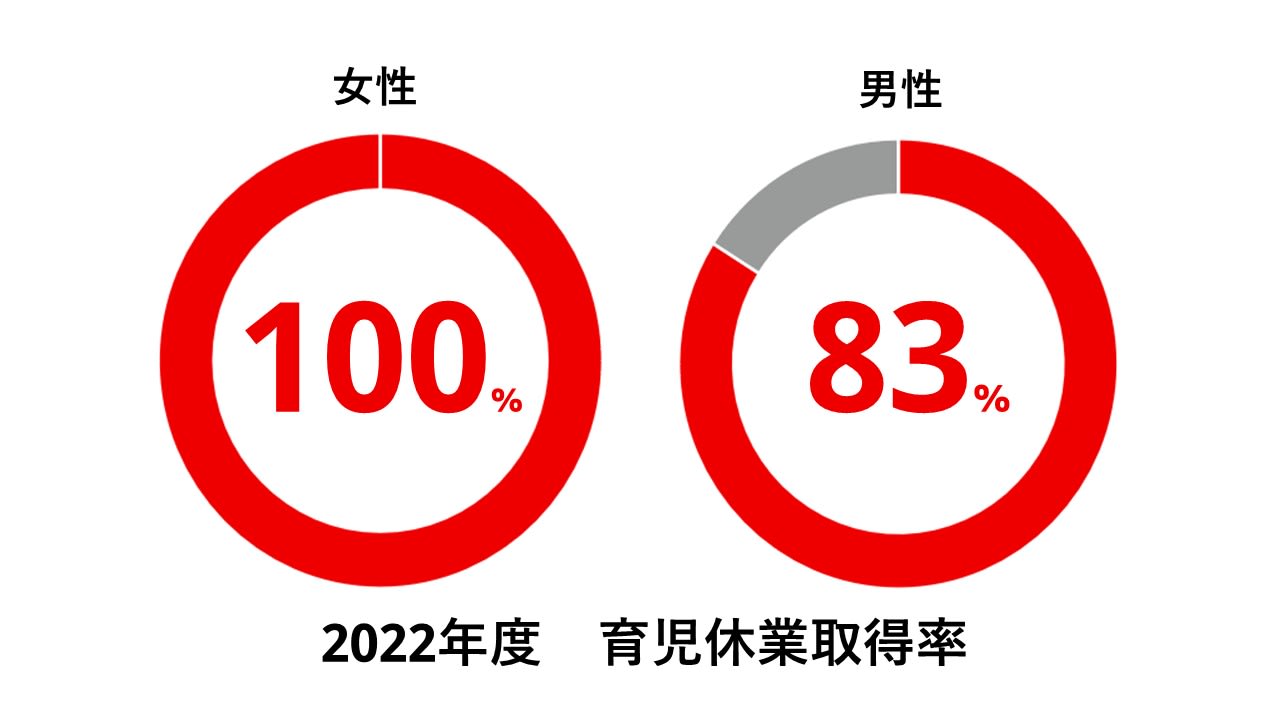

制度の面からは、性別を問わず育児と仕事との両立がしやすいように、法定水準を上回る「育児休暇制度」やコアタイムのない「フレックス制度」、自宅以外でも業務ができる「テレワーク」、子供を保育園へ入園させる際の悩みに対応する「保活コンシェルジュ」、配偶者の海外転勤に同行した場合にも、退職せずに継続して在籍できる「海外同行休職制度」、育児休暇から復帰した社員に対しては「育児休業者復帰支援プログラム」、お子様の病気などに関して気軽に問い合わせができる「小児科オンライン」など、働きやすさを追求しています。

設備の面からも託児所(湘南ヘルスイノベーションパーク)や搾乳室を設けるなど充実を図っています。

タケダでは、トップ経営層で構成される会議体のJCC(ジャパン・カントリー・コミッティー)を置き、 従業員が性別により差別されることなく、公平性を保ちながら、女性管理職30%という目標に向け、部門ごとに計画を立てて持続的に取り組んでいます。

タケダではジェンダー平等を大切にしています。性別に関わらず、従業員が自らキャリアについて考え、能力を十分に発揮できるよう、多様な視点から取り組みを進めています。

2016年に「新任管理職に占める女性の割合」・「係長レベル以上の女性社員の採用比率」・「係長レベルにおける女性の割合」などのKPIを定め、その推移を注視してきました。キャリア開発を促進させるために、上司と個別に計画を立てたうえで、定期的に上司との質の高いコミュニケーションを継続させ、人事担当がサポートをしています。

また、育成面では、係長レベルの女性に女性管理職育成のためのマインドセットを培いながら、リーダーシップに関する知識やスキルを習得する研修や、管理職となった女性に女性管理職研修などの機会を提供しています。また、初めての自分らしいリーダーシップが築けるように、係長クラスに昇進する前の早い段階で、男女問わずに育成をしております。

制度の面からは、性別を問わず育児と仕事との両立がしやすいように、法定水準を上回る「育児休暇制度」やコアタイムのない「フレックス制度」、自宅以外でも業務ができる「テレワーク」、子供を保育園へ入園させる際の悩みに対応する「保活コンシェルジュ」、配偶者の海外転勤に同行した場合にも、退職せずに継続して在籍できる「海外同行休職制度」、育児休暇から復帰した社員に対しては「育児休業者復帰支援プログラム」、お子様の病気などに関して気軽に問い合わせができる「小児科オンライン」など、働きやすさを追求しています。

設備の面からも託児所(湘南ヘルスイノベーションパーク)や搾乳室を設けるなど充実を図っています。

タケダでは、トップ経営層で構成される会議体のJCC(ジャパン・カントリー・コミッティー)を置き、 従業員が性別により差別されることなく、公平性を保ちながら、女性管理職30%という目標に向け、部門ごとに計画を立てて持続的に取り組んでいます。

タケダでは性的指向や性自認(SOGI)における多様性を尊重し、心理的な安全性に配慮した取り組みを行っています。

グローバル本社および大阪本社には性別に関わりなくすべての従業員が使用可能なユニバーサルデザインのトイレを設置し、性別の識別を視覚的に和らげるよう男女の表示はシルバーにしています。

また、グローバルイベントのDE&I研修ではLGBTQ+についても触れ、理解を深めるよう推進したり、国内のハラスメントについての研修のなかにSOGIハラについても説明を行い、当事者がより安心して働ける職場づくりに努めています。

タケダでは年齢に左右されず、個人のパフォーマンスに応じて働くことができる職場づくりをしています。

若手の活躍に関しては、様々な可能性を考慮し、枠にとらわれることなく働ける機会を提供しています。自身が所属する部門以外の業務に携わることができる社内兼業や、グローバルのアサインメントもその一環です。

また、係長相当職に昇進する前に、早期に自分らしいリーダーシップ・スキルを身に付けるための研修を行い、一人ひとりの自律を促した若手のリーダーの育成にも力を入れています。

また、役職定年制を設けず、多様化した定年後のライフスタイルに合わせて、60歳から65歳の間、従業員自らが1年刻みで退職時期を選択できる、選択定年制を導入しています。

タケダでは障害を持っている従業員や重い病気から復帰したことのある従業員、または、家族の介護を行っている従業員も、仕事との両立を可能にし、自身や家族の障害や病気にとらわれることなく勤務が継続できるよう配慮しています。

職場での理解を深めフレキシブルな働き方を選択できるよう、様々な取り組みを推進しています。

がんなどの重い病気から復帰された従業員が、名前などを公表せずに従業員ネットワーク内のみで悩みの共有や相談ができるような体制を整えているほか、患者団体と共同して啓発活動も行っています。

データと制度の活用状況

多様な人材が集まるグローバルな職場において「従業員と会社が一緒に働き方を検討し必要な制度を導入していく」ことが、本当に働きやすい環境とワークライフバランスの実現を後押しすると考えています。そのため、グローバルで全従業員を対象にサーベイを実施して、国や部門ごとに意見聴取した結果を反映しながら、未来の職場環境づくりを行っています。

働きがいに関するデータ

(厚生労働省のホームページに詳細なデータが掲載されております。)

注:本データは下記定義で算出しています。 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100 男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100

社会からの評価

従業員ネットワーク Takeda Resource Groups(TRG)

社内のカルチャーを変えるボトムアップアクション

タケダでは、働き方やスキル、経験や個性が異なる多様な人材が集まるグローバルな職場であるからこそ、制度を整えるとともに、従業員一人ひとりが多様性、公平性、包括性(DE&I)の必要性に対する理解を深めることを重視しています。

DE&Iを尊重する職場の実現と企業文化を育むことを目的に、従業員自らが仲間の声を集め会社に提案する従業員主導型のネットワーク「Takeda Resource Groups (TRG)」の活動をサポートしています。この活動を通して、自分らしくいられる場所を得て、経験や意見を共有し、コミュニティーを作ることができます。すべての従業員がいきいきと働き、成長でき、ビジネスの成功にポジティブな影響を与えることができるような、インクルーシブなカルチャーを育てていくことを目指しています。

また、従業員ネットワークが部門の垣根を越えた交流の場として機能するため、人脈、経験、視野が広がるというメリットもあります。タケダでは80の国と地域にある従業員ネットワークとも連携し、グローバルに参加ができるようになっております。

主な従業員ネットワーク

従業員の声

研究職、事務職、工場勤務など、さまざまな事業部門の従業員が、タケダで働くやりがい、多様性が生む価値、キャリアの展望などを語ります。